一、病变解剖揭秘:肾脏里的"蜂窝煤"

正常肾脏如同精密的净水系统,通过多层生物滤膜高效净化血液。而髓质海绵肾(Medullary Sponge Kidney, MSK)则因集合管异常扩张,使其过滤结构被改造成多孔的“蜂窝煤”状,从而导致滤过效能减低。这种先天性疾病主要的解剖病变定位在肾实质的髓质集合管,且因微观形态下极似海绵状,故名为“髓质海绵肾”。正常情况下,肾髓质的集合管应该像笔直的自来水管,把尿液顺畅地输送到肾盂肾盏。但在MSK患者体内,这些管道却在胚胎发育时期就开启了“膨胀模式”:集合管像被吹气球般膨胀成了许多大小不一的囊腔,显微镜下能看到密密麻麻的囊性扩张和小梁结构。在常规的影像检查中,比如增强CT或静脉肾盂造影时,这些变形管道会上演“集体艺术秀”—即在显影剂的凸显下像烟花般在囊腔中绽放,形成极具辨识度的“灯刷样”或“花束样”改变,即为典型的影像学特征。

二、结石形成机制:尿液滞留引发的"成石派对"

在这些弯弯绕绕的囊腔迷宫里,尿液就像堵在早高峰的车流速度直接骤降,从而造成淤堵和滞留。而且在这期间还有两大"催化剂"的影响,因此结石就开始快速形成了。

1.尿液pH值变化。由于肾髓质的囊性病变直接造成了肾小管酸化功能障碍,尿液pH值经常在维持在6.5及以上(正常值为5.5~6.5)。这种弱碱性环境简直是感染性结石的温床,促进了结石的层层堆积。

2.结晶成核。滞留的尿液让钙、磷、草酸等分小子浓度飙升,并逐渐达到过饱和状态,再加上其他相关促石因子的干预,矿物质们开始凝聚成微结晶,从而形成以草酸钙或磷酸钙为核心的结石。他们像葡萄串般填充在扩张的集合管里,CT扫描时会出现标志性的“花簇状”影像。

三、身体警报:哪些信号提示你可能中招了?

1.反复的尿路感染。囊腔结构中滞留的尿液促使大量细菌滋生从而引发尿路感染,造成频繁出现的尿频、尿急、尿痛等尿路刺激症,严重时还会出现发热等全身表现。

2.显微镜下的红色警报。大部分的结石患者都会出现镜下血尿(即尿常规潜血阳性),结石的不断摩擦刺激使得粘膜破损而出血,严重时肉眼即可见血尿。

3.腰部疼痛。腰部的隐痛或钝痛是常见表现,急性发作时可能突然来段“电钻式”的剧烈绞痛,若结石卡在输尿管时还会刺激引发恶心呕吐等胃肠道的不良反应。

4.多次自行排石。不同于普通结石患者偶尔排出一次结石或基本不排石,MSK患者则隔三差五就能排出“沙粒样结石”。

四、精准打击:影像学诊断三部曲

1.KUB(尿路平片):肾乳头和(或)锥体区可见簇状、扇形排列或放射状分布的多发高密度影。

2.肾脏超声:锥体内簇状聚集的强回声光点或光团,其内可见细小筛状或无回声区(囊状扩张集合管),结石后方伴微弱类似“彗星尾”的淡声影。

3.CT:①平扫期:乳头区及髓质密集簇状的小结石。②增强(排泄)期:显示扩张的集合管呈“囊状/葡萄串样”或 “花瓣征”,内部多有散在结石填充。

图3 MSK结石的KUB,双侧肾区见多发密集的高密度影,结石呈簇状、放射状或粟粒状分布。

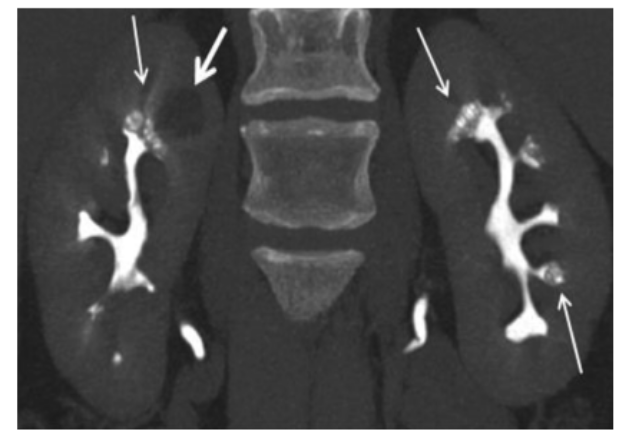

图4 MSK结石的增强CT排泄期相,可见囊状扩张的集合管被造影剂填充后出现“灯刷样"或"花束样"改变。

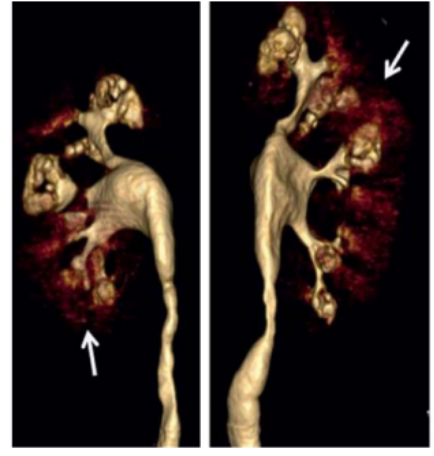

图5 MSK结石的增强CT三维重建,可见囊状扩张的集合管出现标志性的"花簇状"的景观。

五、泌尿系结石预防生存指南

1.保证足量饮水:饮水的标准是:保证2.0~2.5升以上的尿量。每日建议饮水量(简易算法):40ml x体重(kg)—1000ml。

2.饮食预防:低钠饮食(<3~5g/天)、减少动物蛋白摄入、控制草酸含量较高的食物(菠菜、坚果、咖啡、浓茶等)及高嘌呤食物(动物内脏及海鲜等)摄入。

3.慢病管理:高血压病、高脂血症、高尿酸血症、糖尿病等慢性疾病以及肥胖属于结石的危险因素,需要积极治疗与控制。

4.避免尿路感染:对于容易出现泌尿系感染的人群,需定期行尿液检测,必要时行口服抗生素治疗。

知识彩蛋:虽然MSK听起来吓人,但90%患者肾功能都正常!只要管住嘴、勤喝水、定期复查,这些"小石头"不过是肾脏上的独特纹身。